サンキューカードを書いています。共に過ごした仲間へのメッセージです。

カードが回ってくると、その人と過ごした日々を思い出し心に浮かんだ言葉をメッセージにします。いろいろなことがあったと思いますが、思い出すのは楽しかったことばかりではないでしょうか?

ちょっとした言葉のやり取りや心の交流など、日常の些細なことも今となっては大切な思い出だと思います。サンキューカードを通して中学校生活を振り返る良い時間が流れていました。

2025年02月19日 |カテゴリー:3年生

班長会議の末中学校最後となる班が決定して、席替えが行われました。あと10日ほどですが、良い思い出をつくれるよう協力して過ごしていきたいですね。

高校に進学すると、全く知らない人がたくさんいる世界になります。同じ中学校で「今まであまり話したことがないので話しにくい」なんてレベルではなく、知らない人と人間関係を築いていかなければなりません。だからこそ、この知り合いばかりに囲まれている中学校にいるうちに、新しい人間関係を気付く練習もしてみましょう。

新しい班、新しい席、きっと素敵な出会いや発見があると思います。

2025年02月19日 |カテゴリー:3年生

静まり返った教室にシャープペンシルのコツコツという音だけが響いています。

このクラスは2限目、数学の学力テストに取り組んでいました。中学3年生の生徒たちは、教科書、ワーク、定期テスト、実力テスト、単元テストと、今までたくさんの問題と向き合ってきました。これだけ問題を解いていると、出題されやすい問題がなんとなく分かってきたのではないでしょうか。今日の問題はどうだったでしょうか。

入試問題も、一見難しく見せていても、よくよく見てみると「結局いつもと同じところをきいている」ことが多いはずです。そこに気づけると落ち着いて問題と向き合えると思います。

終わった後も、しっかりと見直しておきましょう。また、ほかのクラスもテストが行われますので、勉強しておきましょう。

2025年02月19日 |カテゴリー:3年生

卒業式の合唱曲「群青」の練習をしました。まだ音が確実にとれていないのでパートごとに練習し、できるようになって全員で合わせていく授業でした。

本番は合唱コンクールのようにパートごとではなく出席番号順に並んで歌うので、隣が違うパートばかりということも考えられます。ということは、自分一人でも自分のパートを自信をもって歌えるようになっておくことが必須。

今日の合唱は、自信がある人はしっかりと芯のある声で歌えていました。逆に不安な人は恐る恐る声を出しているので、声に張りがなくほとんどきこえませんでした。前で聞くと、ほんの数名だけで歌っているようで合唱としてはまだ少し残念な感じでした。

この仲間と一緒に歌うのは最後となる「群青」の合唱。卒業式までに一人一人が芯のある美しい声が出せるように、練習を頑張っていきましょう。そして式では、卒業する思いを歌に託して、保護者の方をはじめ出席している人に届けてほしいと思います。

2025年02月19日 |カテゴリー:3年生

前期選抜の発表も終わり、最後の三者懇談会の二日目となりました。

後期の受検のエントリーをコンピューター室で行いました。ウェブ出願となっているのですべてパソコンで行いますが、前期に一度経験した生徒や練習で理解している生徒も多く、順調に出願することができました。

2025年02月19日 |カテゴリー:3年生

今日は三者懇談会二日目。授業は二限で終わりです。

他の学年は三限目の授業中ということで、静かに帰ります。この後三者懇談会がある人は、進路についてしっかり考えて収入証紙など準備しておきましょう。ない人も、やるべきことを着実にこなしていきましょう。

二月も気づけばあと十日ほどで終わります。中学校最後の時期を大切に過ごしていきましょう。

2025年02月19日 |カテゴリー:3年生

堆朱工芸も最後の追い込みとなってきました。耐水ペーパーで磨き続けています。

ペーパーの番数が上がっていくたびに、どんどん滑らかにツルツルになっていくのがうれしそうな様子。早い生徒たちは次の段階に進み、コンパウンドで磨きだしました。周りの人と作品を見せ合って輝き自慢をしていました。

2025年02月13日 |カテゴリー:3年生

今日、前期選抜の結果発表があります。

朝から何となく緊張した雰囲気が漂っている教室。いつものASCも、心なしかピリッとしていました。

発表は放課後です。それまでずっと緊張するのはしんどい!そんな時は、目の前の授業や仲間との会話をしっかり楽しみましょう。そうすると緊張感は和らぎます。今日一日、いつも以上にしっかり授業を受けていきましょう。

2025年02月13日 |カテゴリー:3年生

自分の宝物を英語で紹介する授業。

「英作文を作りましょう」と言われると、難しく感じて気持ちが乗らない生徒たちも、「大好きな宝物を紹介しましょう」と言われると、笑顔いっぱいで作文しているのはおもしろいですね。

「飼っている犬」「甥っ子」「ルービックキューブ」「ボウリングの玉」「大好きな小説」などバラエティーに富んだ宝物が紹介されていました。

2025年02月13日 |カテゴリー:3年生

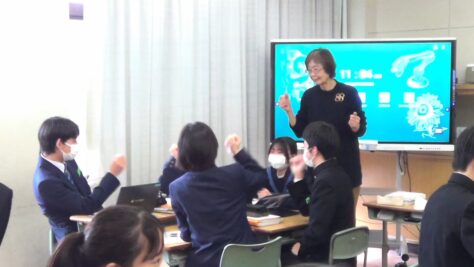

3年生英語の授業の様子です。

2月に入り、卒業まであと少しとなりました。

中学校生活3年間を振り返り、楽しかったことや思い出について、スピーチを作成してきました。

今日は1組~4組まで、そのスピーチの発表の日です。

テーマは、次の中から選びました。

・My Treasure(私の宝物)

・My Best Memory(一番の思い出)

・My Favorite Words(好きな言葉)

発表はグループ内で次の手順でします。

1.Speech(スピーチ)

2.Q&A (質問タイム)

3.Write what you understand and good points

(スピーチからわかったこと、良かった点をふせんに書いて相手に渡します。)

画像も提示しながら、今の自分について、工夫をしてスピーチをすることができました!

友だちの発表を興味を持って聞く姿や話し手が終わるごとに拍手をする様子などが見られました。

温かい雰囲気の中、とてもよい時間でした。

グループ内の発表後、ベストスピーカーを選出し、代表たちが全体の場でも発表しました。

ALTのアウロラ先生からは、

”Everyone, you’re excellent!bravo!You did good job!” と,お褒めの言葉をいただきました。

2025年02月13日 |カテゴリー:3年生