10月に入り、後期の学級役員選挙が行われました。

複数の立候補があったクラスでは、候補者がみんなの前に立って「責任があるポジションですが、やりがいがあるので頑張りたいと思います。」「クラスのいいところをもっと伸ばして、みんながいい思い出を残せるサポートをしたいと思います。」など、想いを述べました。それを聞いて、一人ひとり後期を任せる役員を選んでいました。

放課後、新旧の学年議会の生徒が集まって、引継ぎの会議が行われました。前期は修学旅行や体育祭を執り行ってきましたが、後期は文化祭、そして卒業に向けた動きがメインです。素敵な思い出を残せるよう頑張ってください。

2024年10月4日 |カテゴリー:3年生

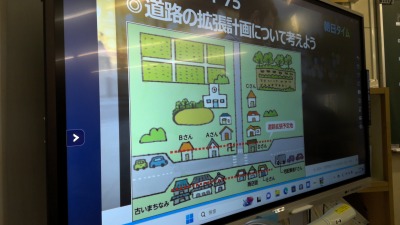

「道路が狭く、事故や渋滞が頻発する道路を拡張すること」についていろいろな立場から捉え、公共の福祉について考える授業。

いろいろな立場に立ち、効率と公正の二つの視点でメリットとデメリットを出し合います。

多くの人にメリットがあるが、それによってマイナスの影響がある人がいる場合どうするか?

今日の体育祭が天候で本来の形と違うやり方になったことも、実は公共の福祉の考え方につながります。中学最後の体育祭が思ったものと違う形になりましたが、公共の状況と個人の感情、様々な要素を考えた結果この形になりました。

世の中は、こうやって動いているということを感じながら、「公共の福祉」について学んでいってほしいと思います。

2024年10月4日 |カテゴリー:3年生

昼の放送をするために、放送委員が放送室にやってきました。

今日はいつもと違ってお弁当。「給食と違うから、なんだか放送室の雰囲気も違う。」と言いながら、ドラえもんのオープニングテーマを流していました。ほのぼのした雰囲気が広がります。

お弁当にはピッタリの曲ですね。

2024年10月3日 |カテゴリー:3年生

理科は、前回実験したイオンについてのまとめをしていました。

①なぜ解けている物質によって電流が流れたり流れなかったりするのか?

②塩酸の中で+と-が存在するとはどういうことか?

生徒同士ペアになって考えましたが、今日の課題は少し難しいようで、なかなか説明がつかない。見えないレベルのものを想像して考察するのは難しいようです。

突破口を見つけたい生徒たちは、教師に質問をしていました。ヒントが欲しい生徒たちがたくさんいたようで、しまいには教師が取り囲まれているような風景に!

でも、なんだか生徒も教師も楽しそう。簡単すぎる問題よりも、少し難解な問題の方がやる気も一体感も出るようです。

2024年10月3日 |カテゴリー:3年生

今日はリハーサルのはずが、思いがけず「本番の体育祭」となってしまいました。

競技は練習していましたが、委員会に割り振られた仕事は、ぶっつけ本番状態。

トラブルも多々あるだろうと思われましたが、いざ始まってみるとスムーズに進んでいく・・・仕事を効率よくこなすためその場で分担を変えたり、後輩にやり方を教えたり、自分で考え行動できていました。

中学校最後の体育祭が思ったのと違う形で行われたことで、気落ちした人もいたはずですが、いま目の前にある状況の中で最善の行動をすることができた生徒たち。

大繩と全員リレーは後日に行われます。そこでも、精一杯の行動をして素敵な思い出を作りましょう。

2024年10月2日 |カテゴリー:3年生

明日明後日のお天気の予報が芳しくないため、急遽体育祭が行われました。

3年生は、最後の体育祭ということで楽しみにしていたので少し残念そうでしたが、学校の中心となる学年ですので、気を取り直して張り切って頑張りましょう。

2024年10月2日 |カテゴリー:3年生

10月ですが、教師が走りました!

放課後全員リレーの練習をしたとき、欠員のところに担任教師が入りました。これには生徒たちが大喜び!「先生がんばれー」「すごく早い!」と黄色い声援が上がりました。

中学生には分からないと思いますが、大人は走り終わった後にひどいダメージがやってきます。声援と引き換えに、足がフラフラになってしまった教師でした。

2024年10月1日 |カテゴリー:3年生

目前に迫る体育祭。各クラス、隙間時間を見つけて全員リレーと大縄跳びの作戦を練っています。

「縄跳びを跳んでいると、だんだん位置がずれていってしまうのを食い止めたい」「タイミングを合わせるにはどうしたらよいか」「バトンパスのコツは・・・」

3年生4クラスのうち2クラスが、なかなか思うように大繩の記録を伸ばせないでいましたが、この2日間で見違えるように記録を伸ばしてきました。話し合ったりロイロノートを使ったりして、毎回反省・修正を加えてきた結果です。当日どこまで記録を伸ばせるのか楽しみです。

2024年10月1日 |カテゴリー:3年生

今日の放課後練習。前半は大繩をしていました。クラスによって回転速度がずいぶん違います。作戦が吉と出るか凶と出るか!

後半は、引き続き大繩を練習するクラスと全員リレーを練習するクラスに分かれました。自分たちの状況を客観的に分析して、今何をするべきか決めていくことも大切なことです。

当日、最高のパフォーマンスができるよう期待しています。

2024年09月30日 |カテゴリー:3年生

技術はダイナモラジオを制作しています。今日の作業ははんだ付け。

ラジオペンチで支えながらの細かい作業ですが、生徒たちは口々に「たのしい!」と笑顔で言っていました。朝日中学校の生徒は、やることがきっちり決まっている細かい作業が好きなようです。

はんだ付けをしていると、あっという間に時間が過ぎるから不思議です。

2024年09月30日 |カテゴリー:3年生