本日の授業を紹介します。

社会科では、公民の授業が行われていました。選挙の内容でした。折りしも今週末に衆議院選挙があるので、そのことを話題に選挙制度の説明等がすすめられました。選挙権が18歳になり、中3の生徒たちは3年経てば、選挙に参加することになります。自分の考えや希望を政治に反映させるためにも、今から政治や選挙に興味を持ち、しっかり学んでほしいと思います。

音楽科では、合唱の指導が行われていました。曲の流れの中で気を付けるべき場所や歌詞の発声の仕方など、細かく指導をすすめていました。指導の前後で、クラスの合唱の変化を感じることができました。文化祭が1週間後に迫ってきました。各クラスとも美しい合唱になることを期待しています。

今日も朝から男女ともに3000m走をしています。

走っているメンバー同士「ファイト!」と声を掛け合いながら頑張っています!

来週28日は駅伝壮行会があり,29日はいよいよ本番です。

学校代表として頑張ってください!

後期の第1回専門員委員会が開かれています。

自己紹介をして、委員長、副委員長を決めていきます。

活動内容や後期委員会の目標を決め、日常の重点的な取り組みについても話し合っています。

<美化委員会の様子>

次回に向けて、美化コンクールの新たなアイデアを考えてくる課題がでました。

よいアイデアを持ち寄りましょう。

これから半年間、みなさんよろしくお願いします。

2024年10月10日 |カテゴリー:全体

本日の6限目に後期生徒会の立会演説会が開かれました。立候補者のみなさんからは、それぞれ学校をよくしたい、生徒のために、という思いがあふれた演説が聞かれました。そのあと役員選挙が各教室で行われました。みなさん真剣に候補者から選んで、投票していました。選ばれた役員のみなさん、生徒会活性化のためにどんどん活躍してください!

本日の授業を紹介します。

国語科では、「人工知能との未来」について授業をすすめていました。人工知能について、積極的な立場かそれとも消極的な立場に立つかを考えて作文を書いていましたが、肯定的な意見が多かったようです。

さて、急速に生成AI(人口知能)が普及している中、今後は、生成AIの技術がより一層発展し、日常生活の中で多用する時期が来ると予想されますが、現在はその付き合い方を探っている段階です。便利な反面、危険な側面もありますので、メリット・デメリットを整理して、AIリテラシーを導入しつつ、どのように活用していけるかを見極めていきたいと考えています。

本日の授業を紹介します。

今日はグランドで、全学年で大繩などの練習が行われました。各学年とも、今までの練習から工夫を加えて、大繩を跳んでいました。中には100回以上跳ぶクラスもあり、びっくりしました。跳ぶタイミングの調整や、回し手のテクニック、疲れている友だちへの声かけなど、様々に生徒どおしが触れ合う場面がありました。きっと意見が衝突することもあると思いますが、それは社会に出ても当然ある場面です。どう乗り越えていくか、クラスで話し合い、人間力を高めていきましょう。

本日の授業を紹介します。

グランドでは、体育祭に向けて、3年生が大縄跳びの練習をしていました。予想していたより、ゆっくりとしたペースでしたが、60回以上跳ぶクラスもあり、びっくりしました。みんなで声を掛け合って、活き活きと楽しんでいました。みんなで一つのこと成し遂げることで、より一層人間力が鍛えられますね。

グランドでは、体育祭に向けて、3年生が大縄跳びの練習をしていました。予想していたより、ゆっくりとしたペースでしたが、60回以上跳ぶクラスもあり、びっくりしました。みんなで声を掛け合って、活き活きと楽しんでいました。みんなで一つのこと成し遂げることで、より一層人間力が鍛えられますね。

本日の授業を紹介します。

グランドでは、1年生が体育祭の学年練習を行っていました。9月も後半で涼しくなる季節ではありますが、そうならず暑い中、練習がすすめられました。全員リレーの練習では、本番さながらの大声援の中、生徒たちがトラックを走り抜けていきました。運動が得意な人も不得意な人も、全員で楽しめる体育祭になってほしいと思います。

体育館では、3年生が競技前のストレッチを行っていました。大半の3年生は、部活動を引退し、運動する機会が昨年度と比べて減ったと予想されるので、けが防止の措置とのことでした。いっしょにストレッチをしましたが、ほとんどの生徒が、映像を見ながら、必要な箇所を伸ばせていました。安全第一ですね。

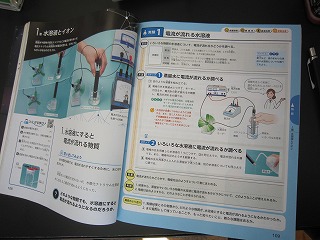

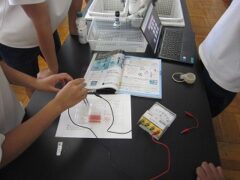

理科では、水溶液とイオンの単元で、いろいろな水溶液に電流が流れるか調べる実験を行っていました。各班で基本の物質とは別に、オリジナルの物質を水溶液にして調べていました。そこから電流が流れる物質の特徴やイオン、原子、電子について考察を深めていくようでした。班の仲間たちと、協力して実験をすすめる様子が印象的でした。

本日の授業を紹介します。

音楽科では、合唱コンクールの練習が始まりました。パート別に、楽譜の音をピアノやCDの曲で確認しながら、真剣に練習していました。本番は11月ですが、それまでにしっかり仕上げて、素晴らしいハーモニーを響かせてほしいと思います。

美術科では、てん刻の実習がすすめられていました。持ち手の部分の加工を行っていました。やわらかい素材なので、見た目よりは容易に形作れますが、割れやすくもあるので、慎重にすすめてほしいと思います。周りの生徒の作業を見て、工夫しながら削っていました。立体物を削り出すのは、おもしろいですね。

道徳科では、自分の未来について考える授業がすすめられました。中学校までは、義務教育ですが、それ以降は自分で道を決めていかなければなりません。それぞれの未来予想図に向かって、今何をすべきか、真剣に考えていました。

2年生では、班ポスターを制作していました。タブレットで、イラストや字体を検索して、模写していました。楽しく活き活きと活動していました。明後日からは中間テストですが、束の間のホッとする時間のようでした。上手にバランスを取りながら、乗り越えていくことも大切なことですね。