道徳は、いろいろな教師がローテーションで授業を行います。(今日はどの先生だろう?)という点も気になるところのようです。

今日は仕事について考えました。ロイロノートで仕事について大切なことをまとめてから、現時点で就きたい仕事が明確か全く見えていないか、仕事が楽しみか不安かを座標軸で提出してみました。「大人になりたくない。」「仕事をしたくない。」という生徒もいましたが、就きたい仕事が明確な生徒や仕事を不安というより楽しみと捉えている生徒も多数いました。

やりがいをもって仕事ができるよう、進路について明確にしていきましょう。

2024年11月25日 |カテゴリー:3年生

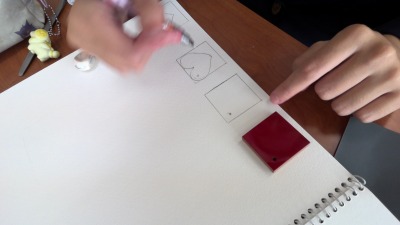

卒業制作の「堆朱工芸」が始まりました。いろいろな色の工業用漆を何層にも重ねた板をやすりで削り仕上げる堆朱。削って出てくる層の美しさがポイントとなりますが、どこをどのように削ればよいか3Dで考えるのは少し難しい。どうしても分からない場合は、ぶっつけ本番でもなんとか形になるのも堆朱の良さです。

卒業制作なので、楽しく作るのが一番の目標。デザインは「友だちとお揃い」にしたり、「2つの堆朱ストラップを合わせると何かの形になる」ような友情の証を作ってもいいことにしているので、さっそく友だち同士での相談が始まりました。

3学期いっぱい制作の予定なので、出来上がりが楽しみです。

2024年11月25日 |カテゴリー:3年生

3日間、9教科の2学期末テストも8教科が終わりました。2限終わりの休み時間は、最後の確認や友だちとのおしゃべりで大忙し。そして5分前になると着席をし、いよいよ始まります。

最後の教科は英語です。自信がある人もない人も、ベストを尽くし納得して終えることのできるように取り組みましょう。

2024年11月22日 |カテゴリー:3年生

テストの日の朝の学習は、いつものASCはないのでテスト勉強となります。

8時15分~30分の15分間、生徒たちは最後の追い込みとばかり、普段の授業や自習時間とは比べものにならないくらい真剣に勉強しています。赤シートで隠して穴あき問題をする生徒やノートを見返す生徒、ワークの間違ったところを見直す生徒など、中学校生活でそれぞれが見つけた自分に合う勉強法で取り組んでいました。最終日は・・・

1限目 数学

2限目 技術家庭

3限目 英語 です。

「最終日が、山場やん!」「気が抜けない」と叫んでいた生徒たちですが、あと3時間、ベストを尽くしましょう。

2024年11月22日 |カテゴリー:3年生

テストとテストの間の休み時間、ホッとした表情と次のテストの緊張とそれぞれです。

次の教科は美術。今回のデッサンは「手」だけではなく「ハサミを持った手」なので、いつもよりぐっと難しいものです。時間配分を考えて、全体を描きこめるように調整しましょう。

2024年11月21日 |カテゴリー:3年生

今日は昨日とは違い穏やかな晴天です。ともすると、暗い気分になりがちのテスト2日目ですが、太陽の明るさに心が救われる朝となっています。

テスト前は、緊張とワクワク?ドキドキの様子で、周りの人と最後の確認をしていた生徒ですが、チャイムが鳴ってテストが配られると、真剣な表情で取り組み始めました。

今日の3教科は、

1限目 保健体育

2限目 美術

3限目 理科

です。頑張っていきましょう!

2024年11月21日 |カテゴリー:3年生

1限目の社会のテストが始まりました。

テスト用紙を配る前のちょっとした瞬間も、「モンテスキューって何をした人?」「三権分立!」「法の精神書いた人じゃなかったっけ」などと周りの人と確認をする様子が見られました。

まだテストは始まったばかりです。3日間通して元気に受けられるよう、ペース配分も考えて調整していきましょう。

2024年11月20日 |カテゴリー:3年生

期末テスト1日目。どんより曇った天気は生徒の気持ちを表している?!

一番早く登校してきた生徒は「あー、テストなんてなんであるのかな」と嘆いていたものの、表情はいつも通り明るく、よくよく聞いてみると昨晩はしっかり勉強できたとのこと。やはり受験生。頑張っているようです。

その後もぞくぞくと生徒が登校してきますが、いつも通りのにぎやかな教室です。

今日は1限目 社会、2限目 国語、3限目 音楽です。ベストを尽くして頑張りましょう。

2024年11月20日 |カテゴリー:3年生

6限目は面接練習をしました。

毎日顔を合わせている教師が面接官ですが、生徒はガチガチに緊張していました。話している途中で話の着地点が分からなくなったり、具体的に話してくださいと言われているのに、漠然としたことしか話せなかったりと、まだまだ改善の余地はありそうです。

普段から物事を深く考える習慣をつけると、咄嗟な時にも中身のある話ができます。イメージをしっかり持っておくと、話の着地点を見失っても元に戻ってこれます。ようやく練習が終わると「あー、きんちょうしたー!」といつもの表情に戻りました。

面接は、高校入試である人はもちろん、入試でないとしても将来どこかで受ける機会があるものです。基本をしっかりと身に着けて、面接で差をつけられるスキルを身につけましょう。

2024年11月19日 |カテゴリー:3年生

福井県立大学教授で精神保健福祉士の牛塲裕治さんに来ていただき、心の健康とストレスについてお話をしていただきました。現在は4人に1人が精神科にかかる時代。心の病気について知っておくということが大切なので、毎年この時期に朝日中の3年生に向けてこのお話があります。

ストレスがかかりすぎると、心だけではなく身体まで不調が出てくる。しかし、ストレスがなければ成長や向上がない。そのバランスが適当であるかが問題です。

「3つのR」・・・ レスト(休憩)、レクリエーション、リラクゼーション

「BSCPG」・・・ストレス対処の6種類

「ユガミン」・・・ゆがんだ物のとらえかた

を学んで、ストレスに負けない生き方を教えてもらいました。

しかし、どんなに気を付けていても、ストレスで心が折れそうになることもあります。やる気が出ない、何をやっても楽しくない、寝つきが悪い、眠れない、些細なことで怒ってしまう・・・などがストレスのサインなので、そんなサインがあるときは早めの対処が大切。「話す」はストレスを「離す」と言われています。信頼できる人に少しずつでいいのでストレスや悩みを話してみましょう。

これからの受験に向かって、ストレスと上手に付き合って乗り越えていきましょう。

2024年11月19日 |カテゴリー:3年生