自画像の背景をポスターカラーで着色しました。

「悩み」「つらさ」などがコンセプトの人は重い濁った色を、「希望」「楽しみ」の人はそのイメージに合う華やかな色を塗っていました。

中には、現代アートっぽい背景の人もいて、オリジナリティーがあふれる背景になりました。

2024年06月27日 |カテゴリー:3年生

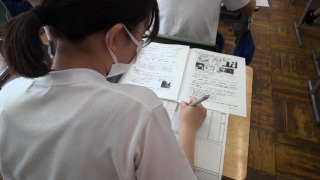

昨日からテストが続々と返ってきています。今日は社会のテストが返されました。

返されたときは点数に一喜一憂していましたが、その後の答え合わせでは、自分のできなかったところを確認しながら、プリントに書き込んでいました。

「先生は、毛沢東のことを『けざわひがし』と覚えています。」という教師からの覚え方レクチャーもあり、真剣に、そしてしっかりと頭に入れている様子の生徒たちでした。

2024年06月26日 |カテゴリー:3年生

体育館奥のプールから歓声が聞こえてきます。

ただいま水泳の授業が真っ盛りで、今日は「けのび」を練習していました。

「水中は摩擦が少ないのでスピードがでます。しっかり体を沈めましょう。プールのラインの3本目までは、到達できるように頑張りましょう。」と話があり、「えっ3本目か~!」と不安げな様子でしたが実際に挑戦してみます。

体が水に沈み切らない生徒が続出。本人は沈んでいるつもりなのですが。

上手な生徒に見本を見せてもらい、両サイドの水面と水中から見学。「姿勢が伸びている」「腕が耳より上にある」と自分との違いを発見した生徒たち。そこを修正しながら再び練習に打ち込んでいました。

2024年06月26日 |カテゴリー:3年生

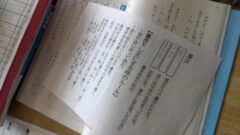

論語を読みながら、漢文のルールを学んでいました。

この漢文には置き字は何個ありますか?「2個です」

この論語は?「ありません」などしっかり答えられる生徒たち。

でも、そんな中で「そういえば、置き字ってなんですか?」といういまさらの質問があり、クラス中がコケてしまいました。

「而」「焉」「矣」「於」「于」「乎」の6字あり、訓読する際には読みませんが、単なる飾り文字などではなく、文の構造や文章の流れを構成するうえで重要な働きをしています。働きについてはしっかり復習しておきましょう!

2024年06月26日 |カテゴリー:3年生

聞き覚えのある歌が聞こえてきます。「小さい頃は神様がいて・・・」

荒井由実さんの「やさしさに包まれたなら」を練習していました。

今日は、合唱の下のパートを覚えるところから始めます。教師の見本を聞いた後、ピアノに合わせて3回練習しました。音階だけではなく、リズムも違うところもあり難しそうです。

3回の練習後、今度は普通のピアノ伴奏で生徒たちだけで歌ってみました。

もう、音程もリズムも取れている生徒もいて驚きました。朝日中学校の合唱コンクールのレベルの高さがうなづける練習風景でした。

2024年06月26日 |カテゴリー:3年生

お待たせしました。やっと完成しました!!!

修学旅行実行委員としての活動や、一度決めた目標が差し戻しになることなどで延び延びになっていた学年目標がようやく完成。

目標が決まった後も、放課後は中体連が目前に迫っていたこともあって、なかなか模造紙に描く時間が取れなかった3年生でしたが、なんとか廊下に掲示することができました。

目標は 「 I can do it.! We can do it! 」

2024年06月25日 |カテゴリー:3年生

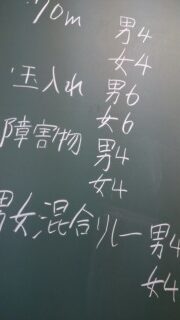

担任からの「やるからには、優勝目指していきましょう!」という第一声から始まった体育祭の選手決め。これが中学校生活最後の体育祭ということもあり、運動に自信のある生徒は、謙遜したり遠慮したりせずに、進んで「走る種目」に手を挙げていました。

逆にあまり自信のない生徒も(この種目ならがんばれる!)という種目に率先して立候補していました。

どのクラスも、学習の時とは違った活気と笑い声があふれていました。

2024年06月25日 |カテゴリー:3年生

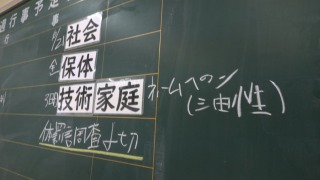

3日間のテストもいよいよ最後の教科になりました。3年生は技術家庭です。技術と家庭、それぞれ問題用紙があるので、時間配分を考えて取り組みましょう。また、家庭科は実技課題もあります。その分も時間を考えてください。

さあ、ラストスパート!頑張りましょう。

2024年06月21日 |カテゴリー:3年生

before

1限目のテストが終わり、休み時間の様子。次のテストの前はリラックスしています。

after

チャイムが鳴り、テスト開始。緊張感が漂います。

2024年06月21日 |カテゴリー:3年生

英語のテストが無事終わり、これから2限目の理科のテストです。

開始5分前には座席に座って、テストに向けて心を静める・・・はずですが、先ほどの英語のテストの答え合わせや、全然違う推しの話などしてリラックスムード。

しかし、チャイムが鳴ると空気が一変してピリッとしました。テスト用紙を配って始めます。

2024年06月20日 |カテゴリー:3年生