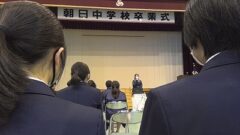

3限目に卒業式リハーサルを行いました。

ブラスバンド部の演奏とともに卒業生が入場。2年生たちは拍手で迎えます。

リハーサルに先立って、卒業生から在校生に向けて温かいメッセージをいただきました。

ありがとうございます。

在校生からは、突然の指名で学年議会の代表が卒業生へのはなむけの言葉を述べました。

そして、リハーサル開始です。厳かな雰囲気で行われます。

2年生たちは式の流れを見守ります。

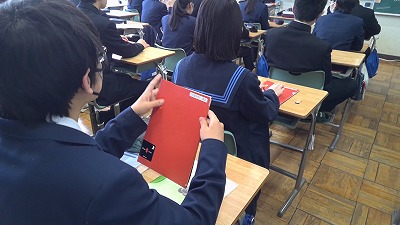

事前に教室で、起立!礼!、拍手の練習をしてきています。

昨日、今日と雨でしたが、明日は雨があがるようですね。

いい卒業式になるよう、在校生としての役目を果たしていきましょう。

2025年03月5日 |カテゴリー:2年生

明日の卒業式に向けて最後の練習がありました。1限目は3年生だけで卒業証書授与の練習。3限目は、2年生やブラスバンド部の生徒が参加してのリハーサルでした。寒い中、3年生のためにたくさんの人に参加していただきました。

3年代表から、練習や準備を頑張ってくれた2年生に向けて言葉ありました。また、2年生代表からも返事の言葉があり、本当にタスキを受け渡す瞬間が近づいてきていることを実感しました。

練習の流れはスムーズで安心できる様子でしたが、一人ひとり見てみると卒業証書の受け取り方がまだ曖昧な人がいます。ステージに上がって一度立ち止まる。一歩前に進み、左手右手の順で証書を受けとる。証書を受け取ったままの状態で一歩下がり一礼。脇に抱え90°横を向き歩き始める。・・・イメージトレーニングを何回かしておくと安心ですね。そして、もし本番に間違えても堂々としていれば大丈夫です。最後の舞台を楽しみましょう。

放課後、式でみんなと違う動きをする生徒が残り、最後の確認をしていました。大役を引き受けてくれてありがとう。明日もよろしくお願いします。

今日まで、やれることはすべてしました。安心して今日はぐっすり眠り、元気に登校してきてください。

2025年03月5日 |カテゴリー:学校の様子

学活の時間。まず初めにいろいろな書類やお便りを返却しました。その後はメインイベントの通知表返しです。担任が一人ずつ廊下などに呼んで、じっくりと話をしながら返していきます。担任と二人きりで話をする最後の機会なので、楽しくそしてしんみりと語らっていました。残った生徒は、教室で掲示物はがしをしながら楽しい時間を過ごしていました。

2025年03月5日 |カテゴリー:3年生

1年生の授業のようすです。

体育ではダンスに挑戦中です♪軽やかなステップを見せてくれました。

技術ではロボットカーをプログラミングで動かしていました。ゴールにたどり着けるかな?

各クラス、頑張って授業に取り組んでいます!

2025年03月5日 |カテゴリー:1年生

2限目は学年末テストの素点確認をする時間です。

得点と平均点、順位が記された個票を見て、確認をしています。

確認後、個票は回収です。

正式な「学習の記録」は通知表とともに、3学期の最後に配付となります。

2025年03月5日 |カテゴリー:2年生

最終号のPTA新聞を配付してもらいました。

5月に実施した職場体験実習や、体育祭、文化祭、部活動の写真を懐かしそうに見ています。

また、先輩や後輩たちの活動写真も食い入るように見ています。

卒業生の「未来の自分へのメッセージ」のページも素敵で、知っている先輩を探している様子です。

これまでも通信を通して、授業やさまざまな行事、活動の中での生徒たち頑張る姿や笑顔をたくさん伝えていただきました。

PTA役員、委員のみなさま、素敵な通信の作成、ありがとうございました。

2025年03月5日 |カテゴリー:2年生

卒業式練習の後はお楽しみの時間です。電気が消され、ステージのスクリーンに教師が制作した動画が流されました。3年生が入学した日から今までの写真が、音楽とともに次々と映し出されます。「懐かしい!」「幼い!ちっちゃい!」と3年前の自分たちの姿に大喜び。体育祭、文化祭、自然教室、職場体験、修学旅行・・・行事が映し出されるたびその時の思い出がよみがえります。でも一番生徒の心に刺さっていたのは、日常のたわいない姿、仲間と楽しく過ごしている様子だったのかもしれません。

最後に生徒議会の生徒から、みんなに向けて挨拶がありました。思いの詰まったひとこと一言に、生徒だけではなく教員も心を揺さぶられました。とてもいい雰囲気の三送会となりました。

2025年03月4日 |カテゴリー:3年生

1、2限目に2年生が準備してくれ、体育館がすっかり卒業式会場になっていました。いよいよ明後日に迫った卒業式。

今日は本番と同じように、校長から卒業証書を手渡される練習をしました。また、実際に司会を担当する他学年教員の進行での練習もしました。

少しずつ卒業の実感がわいてきて卒業式ならではの雰囲気も出てきました。明日はリハーサルです。本番に余裕をもって行動できるよう、流れをしっかり頭に入れておきましょう。

2025年03月4日 |カテゴリー:3年生

6限目は学級役員の司会のもと、クラスの1年間の振り返りをしました。

まず、グループ別に成長した点と改善する点を話し合い、クラス全体で共有しました。

団結力が高まり、協調性が身についた。主体性が生まれた。あいさつができるように意識するようになった。など成長を感じる点が増えたようです。

しかし、改善する点も多く、残りの学校生活で少しでも良い方向に向かえるよう、みんなで確認していました。

先輩になる準備はまだまだ必要なようです。

2025年03月4日 |カテゴリー:1年生

学活の時間に、この1年間、自分がどのように成長したのか振り返りました。

生活面、学習面、クラスの一員として、どのような行動ができたのか、自分をじっくり見つめ、キャリアパスポートや記録カードに記入しました。

また、3年生の先輩たちに1年間お世話になった感謝の気持ちを伝えるために、メッセージカードを作成しました。

卒業式に参加できない分、「ありがとう」の気持ちをいっぱい詰め込んで一生懸命作成していました。

2025年03月4日 |カテゴリー:1年生