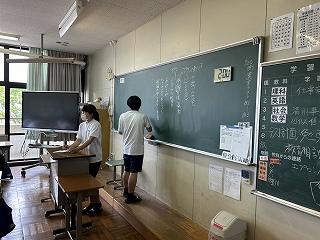

テスト期間に入って3日目です。

どの教科も授業では、テスト範囲の確認や復習をしています。

英語では、本文の暗記にチャレンジです。

日常の英会話そのままの本文を、まるごと体で覚えていきます。

登場人物になりきって、音読してドラマ風に演じます。

ペアで練習したら、先生の前でチャレンジです。

うまく表現できていたら、スタンプがゲットできます。

身振り手振りを使い、表情豊かに演じられています。

たくさん練習して、自分の表現にしていきましょう。

2025年06月6日 |カテゴリー:1年生

学年目標「我武者羅」の掲示物が完成しました。常に意識して生活できるよう、

学年全体がよりよく成長できるよう、学年フロアの廊下に掲げました。

学活では、学級・学年目標を意識した生活の中で、自分はどんなことができるのか、どのような関わりをしていったらいいのか考えました。

それを受けて、2年生を終える3月に、自分やクラスのありたい姿を話し合いました。

その後、班編成を行い、新たな班のメンバーと係活動や掃除が始まります。

お互いが接する中で、気づかない一面に出会うかもしれません。

そのような出会いを大切に過ごしていこうと、各クラスとも確認していました。

2025年06月5日 |カテゴリー:2年生

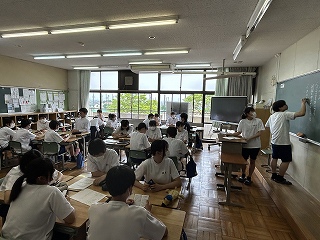

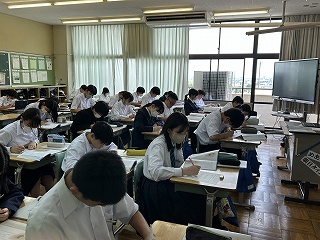

テスト期間に入った今週、いつも以上に授業に意欲的な2年生です。

進級して初めての定期試験とあって、これまで以上に成果を出したい気持ちが強いようです。

1年生の時にテスト勉強がうまくいかなかった点を改善して、予習⇒授業⇒復習のサイクルを習慣化することを目指している人が多くなりました。

できることやわかることを増やそうと学び合いを進めています。

2025年06月5日 |カテゴリー:2年生

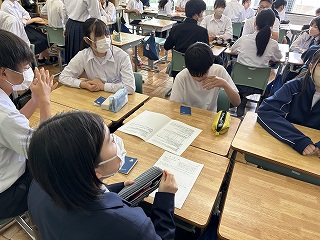

人権学習の4時間目です。

今現在、バリアを感じていることや生きづらいこと、できないことや困っていることはないですか?

学習班で話し合います。

「助けて」と言われれば、困っていることにすぐに気づける。

できないことがあるのはお互い様だからこそ、「助けて」を気軽に言い合えるような関係にしていきたいですね。

2025年06月5日 |カテゴリー:1年生

テスト期間は、明日からですが、一足先にテスト範囲表を配付しました。

1年生にとっては初めての定期テストです。

3日間かけて、7教科のテストを行います。

初めてのテストに向かうにあたって、今日はテスト計画を立てました。

先輩の見本を紹介してもらいながら、立てていきます。

まずは、しっかりとした目標を掲げることが大事ですね。

2025年06月4日 |カテゴリー:1年生

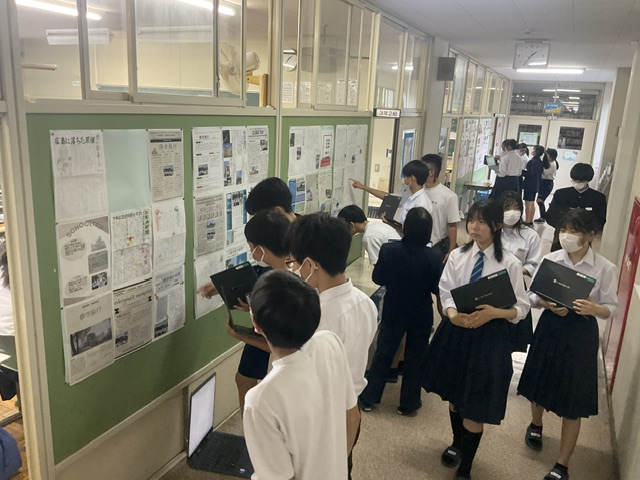

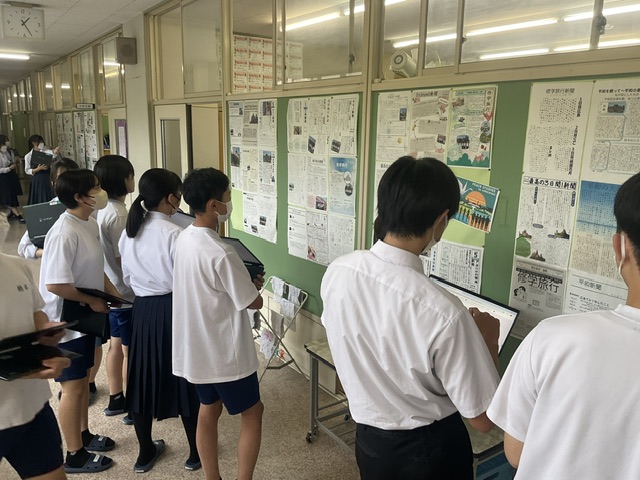

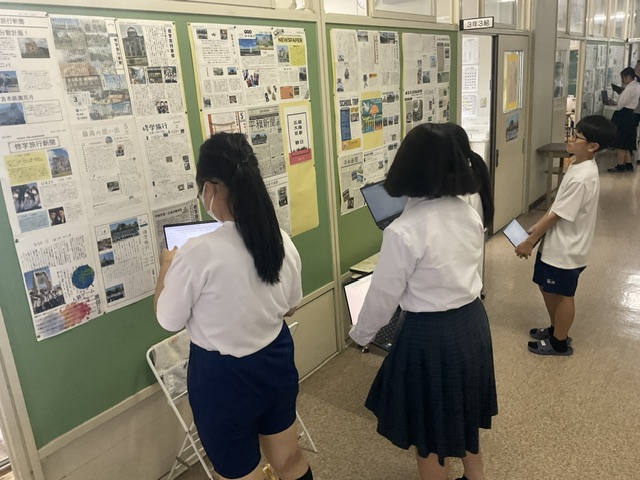

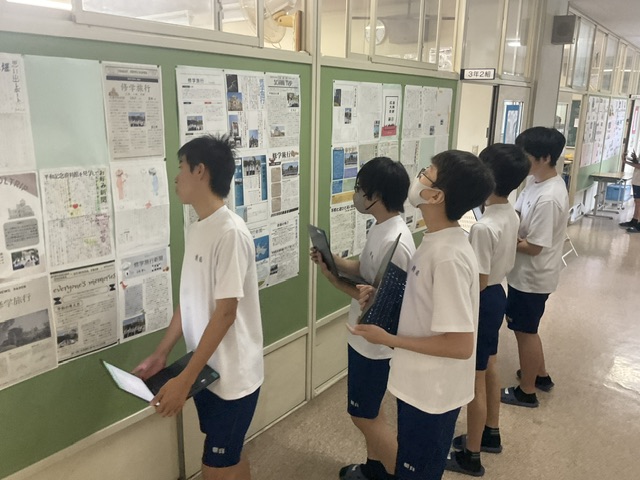

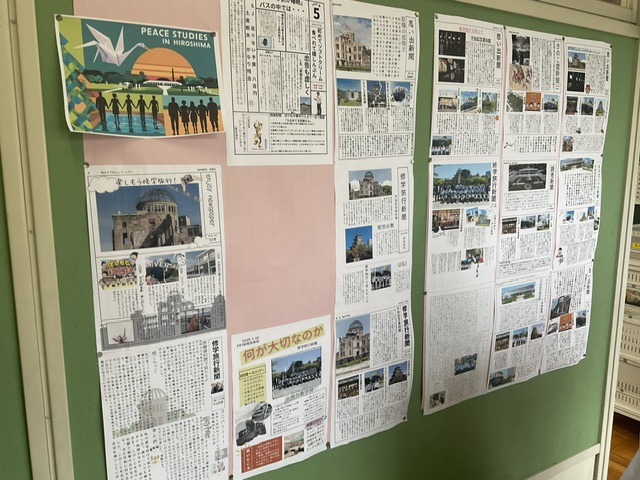

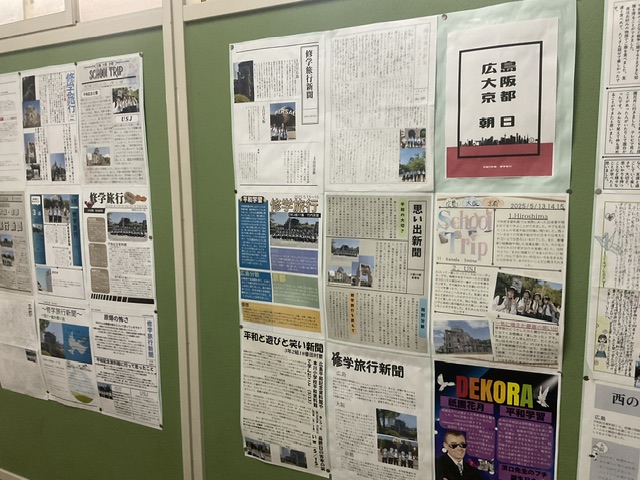

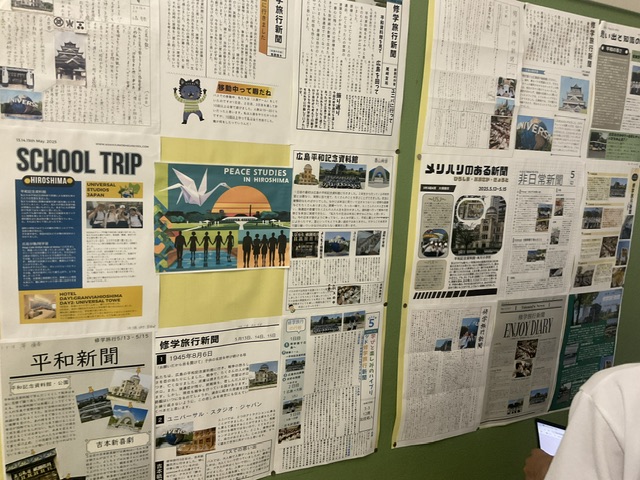

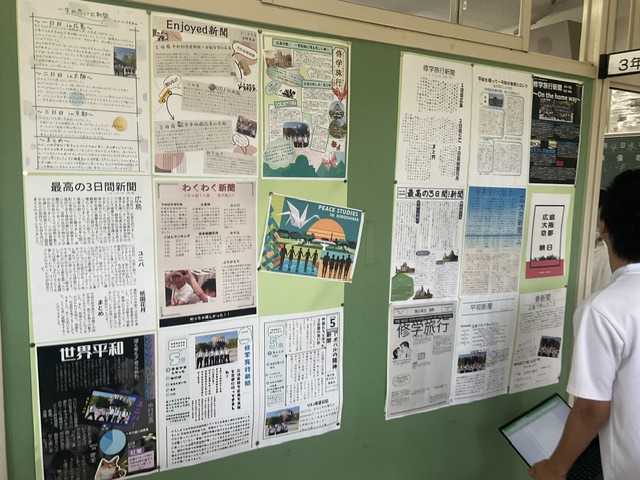

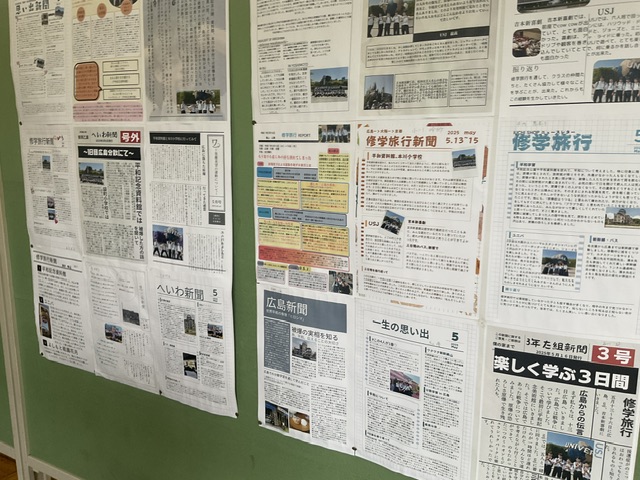

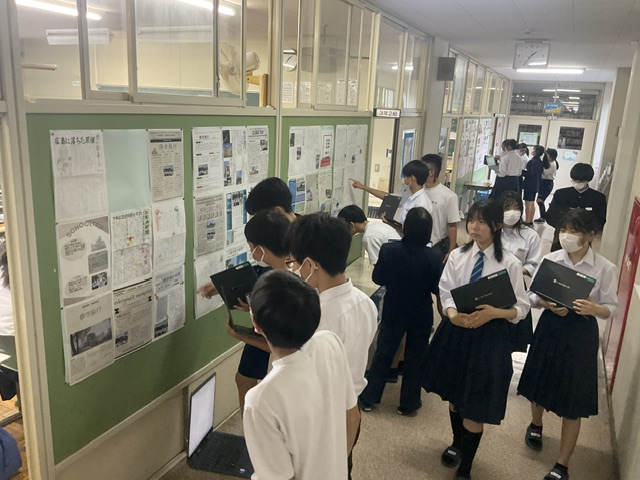

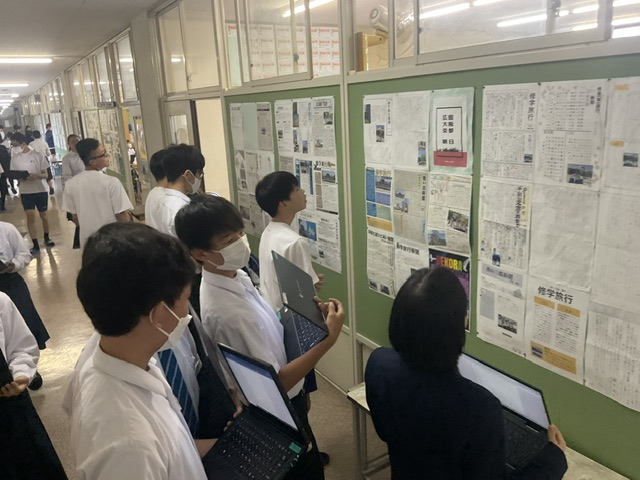

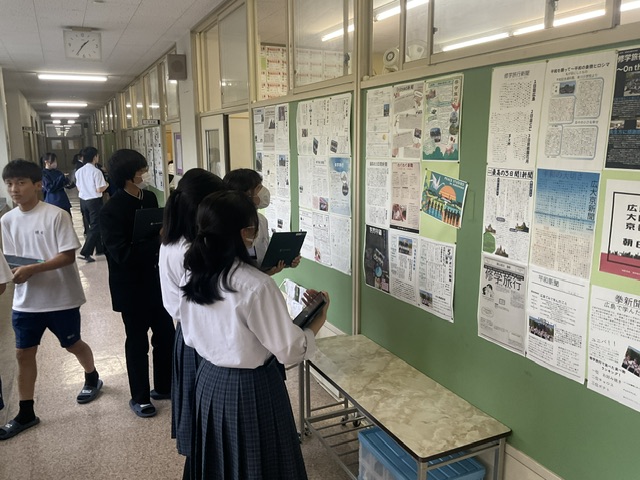

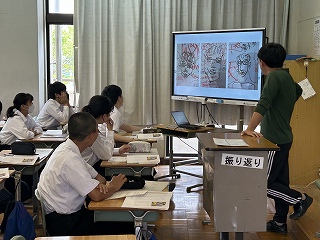

修学旅行の事後学習として、新聞作成を行いました。

今日はその投票を行っています。

基準は5つあり、①アイデア豊かに表現されているか。②文字が見やすく書かれているか。③色彩豊かに表現されているか。④分かりやすく表現されているか。⑤学んだことがしっかりと書かれているか。です。

投票結果は後日発表します。お楽しみに!

2025年06月4日 |カテゴリー:3年生

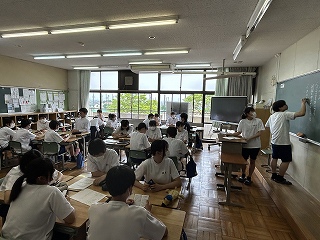

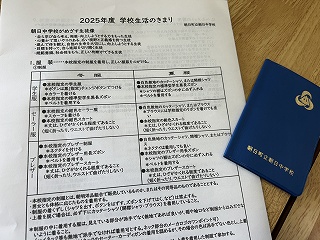

学活の時間に、生徒会からの提案で校則について意見交流する時間をとりました。

今年度も2か月経過し、現状と校則にズレがないかブラッシュアップしました。

これをもとにまた生徒議会で話し合われます。

2025年06月3日 |カテゴリー:3年生

お昼休みの学年議会の様子です。

自然教室の目標について話し合っています。

クラスからの意見をまとめています。

短いお昼休みの時間ですが、学年議会のメンバーたちは、いろいろと動いてくれています。

2025年06月3日 |カテゴリー:1年生

ブラウン先生の時間です。

今日は、” Can you ~? Bingo ” をします。

まずは全体でブラウン先生の質問に答えていきます。

Yes, I can. I can make takoyaki.

No, I can’t. I can’t ride a unicycle. など。

全体練習のあとは、ビンゴシードを持って、友だちにインタビューしに行きます。

笑顔で、たくさん会話できましたね。

2025年06月3日 |カテゴリー:1年生

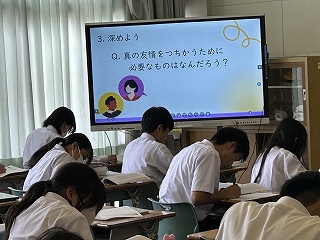

道徳の授業の様子です。

様々な項目について、自分の考えを深めていきます。

その後、修学旅行のスライドショーを見ました。

各クラス温かい雰囲気で、楽しい時間が流れていました。

2025年06月1日 |カテゴリー:3年生